En el año 1950 se estrenaba en los cines norteamericanos Pánico en las calles, la película de Elia Kazán que en la ceremonia de los Óscar de ese año consiguió el premio al mejor argumento. En la ciudad de Nueva Orleans comienza a propagarse una epidemia de peste, que ha sido introducida por un emigrante muerto en una reyerta tras una partida de cartas con unos hampones. El doctor Clinton Reed (Richard Widmark), un médico militar encargado del servicio de salud pública, deberá evitar que la epidemia se extienda y, para ello, cuenta con la colaboración del capitán Tom Warren (Paul Douglas) de la policía… Aunque no era la primera ni sería la última vez que el ojo de la cámara se posaba como un microscopio frente a las más importantes infecciones víricas y bacterianas (el séptimo arte puede considerarse como un auténtico “tratado de infectología”), sí se trata de uno de los ejemplos más representativos.

https://www.youtube.com/watch?v=gk1r0TO-US8&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=gk1r0TO-US8&feature=emb_logo

“Pese a toda duda, creo y espero en el hombre,

como espero y creo en otras cosas,

en la verdad, en la belleza, en la rectitud, en la libertad;

y por eso escribo de las grandes y pobres cosas del hombre,

hombre yo también de un tiempo oscuro,

sujeto a las más graves pero esperanzadas interrogaciones”.

(Antonio Buero Vallejo)

Hoy, setenta años después, el surgimiento y difusión del COVID-19, a partir del núcleo inicial de la ciudad china de Wuhan, vuelven a poner de actualidad la película del controvertido director, aunque ciertamente es difícil asumir que la situación pueda calificarse de pánico, más allá de la alarma y de la expectativa ante lo que pueda ser la evolución de la enfermedad.

No obstante, en las 10 semanas transcurridas desde que saltó la noticia del primer caso, ha vaciado las calles de importantes ciudades asiáticas y europeas, cerrado centros educativos y dejado en suspenso eventos culturales y deportivos, al tiempo que ha hecho tambalearse a la economía de los países desarrollados y ha reavivado miedos ancestrales.

Aun así, no parece que la actual epidemia, y posiblemente pandemia a corto plazo, de coronavirus pueda compararse en morbilidad y mortalidad con las grandes epidemias y pandemias ocurridas en la historia de la humanidad, recogidas no solo en la literatura científica, sino también en la literatura ficcional (La Peste, la novela en la que Albert Camus utiliza el estallido de la peste bubónica en Orán –“una ciudad como cualquiera otra”–, es la gran metáfora que sirve para alertar de que una “calamidad” de este tipo puede suceder en cualquier momento).

China

Precisamente fueron los médicos de la antigua China quienes tuvieron una capacidad de observación muy aguda y centraron en la prevención una buena parte de su arte clínico y terapéutico. Los chinos conocían ya la práctica de la antibiosis en el tercer milenio antes de Cristo, y hacían una precisa caracterización clínica de la viruela y practicaban un cierto tipo de variolización preventiva en los primeros siglos de nuestra era. Así mismo, tenían una clara idea del contagio entre personas de la tuberculosis y de la lepra.

Uno de los cuentos más populares de la tradición oral india recoge “una historia de la peste” según la cual uno de los terribles “brotes pestíferos”, que había segado la vida de miles de personas se atribuía al poderoso dios Siva, por lo que los sacerdotes recomendaron “rendirle culto y elevarle plegarias”. Complacido Siva por las oraciones masivas encomendó a su sirviente Nandi la protección de todo el país. Tras una lucha feroz entre ellos, Nandi y la Peste acordaron un armisticio, tras el cual la Peste sólo podría hacer presa en una víctima. Al comprobar que, tras su paso, no fue una, sino que fueron cien las personas que habían sucumbido a la enfermedad, Nandi buscó afanosamente a la Peste y, cuando la encontró, le recriminó haber faltado a su promesa y se dispuso a acabar con ella; sin embargo, la Peste se defendió argumentando al sirviente de Siva que la verdadera causa de la muerte de las víctimas no pactadas había sido el miedo: “- Hermano, no he faltado a mi promesa. No te enfades conmigo. En realidad, sólo me llevé a un hombre, tal como prometí, los otros noventa y nueve han muerto de miedo. ¿Qué quieres que haga?”. Con distintas variaciones, este cuento se ha recreado varias veces a lo largo de la historia de la literatura.

Egipto

Algunos de los papiros conservados del tiempo de los faraones muestran que los egipcios tenían ya un cierto saber epidemiológico, practicaban una higiene avanzada y habían descubierto que las enfermedades podían transmitirse por contagio, como lo prueba el que cierta enfermedad es designada en el Papiro de Hearst como “… la de los asiáticos”, mientras que en el Papiro de Smith, puede encontrarse alguna referencia a la enfermedad contagiosa, proponiéndose en la segunda parte del mismo “un encantamiento para expulsar la peste”, la cual era tan temida o más como el propio faraón.

Algunos autores han creído identificar como viruela alguna de las epidemias mencionadas en el Papiro de Ebers, así como la enfermedad descrita en el relato biblíco de la sexta plaga de Egipto (Éxodo 9, 8-9): “Tomad un puñado de ceniza y que la tire Moisés hacia el cielo, a la vista del Faraón, para que se convierta en un polvo fino y produzca en toda la tierra de Egipto a hombres y animales pústulas eruptivas y tumores”.

Por otra parte, dentro del relato de la séptima plaga, se hace una mención expresa al carácter exterminador de la peste (Éxodo 9, 15): “Si yo hubiera tendido mi mano y te hubiera herido con la peste, tú y tu pueblo habríais desaparecido de la Tierra”.

Israel

El pueblo de Israel tuvo un claro concepto de la transmisión de las enfermedades por medio del contagio y dio a la higiene un valor como quizá no se lo otorgó ningún otro pueblo de la Antigüedad. En los textos bíblicos se describen diversas enfermedades contagiosas, entre las que merece especial atención la lepra (capítulos 13 y 14 del Levítico).

En cuanto a la peste, por su rápida propagación y por sus efectos, aparece en algunos textos del Antiguo Testamento (Éx 9, 15; Núm 14, 12-16) y del Nuevo Testamento (Apo, 18, 8) como el medio más apropiado para que Dios extermine enteramente a un pueblo. Generalmente esas intervenciones se dice que son efectuadas por el “Ángel del Señor”. Así sucede, por ejemplo, en el relato del asedio de Jerusalén por las tropas de Senaquerib llevado a cabo en el año 701 a. C. que se narra en 2 Re 18.

Según los textos bíblicos, la peste se presenta a veces sola, pero con mucha frecuencia viene acompañada de otros males, principalmente la guerra y el hambre, con las cuales forma el “triple azote de Dios”. En el Nuevo Testamento estos tres males son, en unión de los terremotos y otras catástrofes naturales, las señales precursoras del fin del mundo (Apo 6, 8).

Grecia

A primera vista, el pensamiento de los griegos en relación a la enfermedad infectocontagiosa no parece diferir del de las culturas precedentes en cuanto a su consideración de origen divino. Así parece desprenderse de la presentación del relato de la peste que Apolo manda contra el ejército aqueo que asedia la ciudad de Troya, y con el que se inicia el Canto I de La Ilíada: “El hijo de Zeus y de Leto (es decir, Apolo), airado con el rey, suscitó en el ejército maligna peste y los hombres perecían por el ultraje que el átrida (Agamenón) infiriera al sacerdote (Crises)”.

No obstante, conforme fueron adquiriendo un conocimiento racional de la vida y del hombre, los griegos perdieron la creencia en el origen divino de la enfermedad y fueron convirtiendo la medicina del período arcaico en la primera medicina formalmente “técnica”. Los griegos del período clásico, aun cuando siguieron asociando la enfermedad infectocontagiosa a fuerzas invisibles, dejaron poco a poco de considerarla un castigo divino por alguna falta cometida, individual o colectiva, y pasaron a concebirla como una impureza física debida a un fenómeno natural.

El historiador Tucídides describe la famosa “peste” que padeció la ciudad de Atenas al comienzo de la Guerra del Peloponeso, cuenta que lo peor de todo “era el desaliento que se apoderaba del paciente tan pronto se daba cuenta de que había contraído el mal” y asegura que, en medio del infortunio, “la concentración de gente del campo a la ciudad contribuyó a aumentar la angustia de la población y los refugiados sufrieron de modo especial”.

La idea de contagio está bien presente en la obra de Tucídides, quien llegó a la conclusión de que ciertas epidemias eran contagiosas: “… al cuidar de los enfermos se contagiaban y morían como ovejas”. Al mismo tiempo, Tucídides da cierta idea de protección inmune: “… fue con aquellos que se habían recuperado de la enfermedad que los pacientes y moribundos encontraron compasión máxima. Ellos conocieron lo que era por experiencia y ahora no tienen miedo para ellos mismos, puesto que el mismo hombre nunca fue atacado dos veces, al menos fatalmente”.

Actitud trágica

Tucídides elimina toda causa de origen divino: “En cuanto a las oraciones recitadas en los templos, la consulta de oráculos y otros actos de tipo semejante, todo carecía de efecto y, como el mal se agrava sin cesar, se renunció finalmente a recurrir a ello”. El historiador ofrece además una visión bastante fidedigna de la actitud trágica de los griegos ante la epidemia, así como la reacción vital de muchos hombres ante la sospecha de un fin próximo, comportamiento frecuentemente repetido a lo largo de la historia en todas las épocas y culturas: “El placer inmediato y todos los medios que a él conducen se constituyó en lo bello y en lo útil. Ni el temor a los dioses, ni la ley humana les retenía, porque al ver que todos morían indistintamente, creían que era igual honrar a los dioses como no hacerlo, y por otra parte nadie esperaba vivir hasta que se hiciera justicia y recibir el castigo de sus delitos”.

La fuente más valiosa para conocer el pensamiento griego acerca de las enfermedades es el Corpus Hippocraticum, en donde se reafirma el carácter natural del enfermar humano: “Ninguna enfermedad es más divina o más humana que la otra… Cada una posee sus características propias y toda enfermedad tiene una causa natural”. Esta colección contiene varios libros de Epidemias de los que, al menos dos, son atribuibles a Hipócrates de Kos, a quien se ha llegado a considerar el “padre de la medicina”.

En estos textos se hace una descripción de la epidemia de parotiditis sufrida por los habitantes de Tasos con una precisa exposición de síntomas clínicos; también se menciona la epidemia de difteria de Perinto, y se citan, entre otras, las fiebres palúdicas, la fiebre tifoidea, la fiebre puerperal, la gripe y la tuberculosis pulmonar, enfermedad que también es recogida por Homero en algún capítulo de La Odisea.

Sentido religioso

No obstante, la medicina hipocrática no estuvo aislada del sentido religioso que impregnó todas las actividades de los griegos, como lo demuestra el hecho de que los médicos hipocráticos aconsejaran “hacer sacrificios a los dioses y rogativas por los enfermos” y que estas prácticas fueran habituales en los templos de Asclepio, como pone de manifiesto Sófocles en la narración que de la peste de Tebas hace en Edipo, rey. Pero, a diferencia del Job bíblico, Edipo acepta su sufrimiento ¿por qué yo?, sino simplemente ¿qué falta he cometido?

Sin duda, la enfermedad por excelencia del mundo griego fue el paludismo (probablemente la enfermedad fue endémica al menos desde el s IV a C) y hay buenas razones para pensar que desempeñó un papel importante en la caída del Imperio forjado por Alejandro Magno. Incluso el propio emperador sucumbió a la “violenta calentura” (Plutarco), a pesar de su esplendorosa juventud y su salud poderosa. Lo que no había conseguido hombre alguno con su espada, lo logró un mosquito que utilizó un pequeño plasmodio como cerbatana.

Roma

La idea del contagio tiene su continuidad en Roma. Lucrecio, el autor de De rerum natura, una de las obras cumbres de la literatura filosófica romana, atribuye el contagio a la existencia en el aire de “semillas” o “gérmenes” de la enfermedad que “infectan el cielo”.

Por su parte, Séneca, el filósofo hispanorromano, mantiene a propósito de un brote epidémico: “El poder del contagio es tanto, que ni sirven contra él precauciones, ni observar buen régimen de vida, ni ser flaco o ser robusto, pues prende indistintamente en los fuertes que en los débiles”, mientras que Ovidio en La metamorfosis habla de la virulencia de una epidemia en estos términos: “Vi cadáveres abandonados ante las puertas de los templos; ante los mismos altares (…), y ya no queda suficiente espacio en los sepulcros ni suficiente madera para las hogueras”.

Para Galeno, el médico de mayor influencia en la medicina occidental hasta bien entrado el Mundo Moderno, la enfermedad infectocontagiosa tendría su origen en un agente externo, portador de la acción nociva que, actuando sobre la naturaleza física del enfermo, desencadenaría el efecto morboso por corrupción de los humores; en la doctrina galénica la impureza moral y el pecado son recusados como causa de la enfermedad, por lo que ésta pierde todo carácter personal.

Además de la “peste de Nerón” del año 65 narrada por Tácito, durante el Imperio tuvieron lugar otras graves pestilencias de distinta naturaleza: la ocurrida en tiempo de Marco Antonio (hacia el año 30 a. C.); la que siguió a la famosa erupción del Vesubio en el año 79; la “peste antonina” del año 165 durante el mandato de Marco Aurelio; la que acabaría con la vida de Claudio II en el año 270, cobrándose en algunas regiones a más de la mitad de la población, y la ocurrida bajo el gobierno de Diocleciano en los últimos años del siglo III.

Edad Media

La Edad Media comienza y finaliza con dos grandes epidemias de peste bubónica: la primera, la llamada “peste de Constantinopla” o “peste de Justiniano” que en los años 542 y 543 se extendió por todo el Mediterráneo bajo el Imperio bizantino y llegó a hacer, según Procopio, “diez mil víctimas en un día”, al tiempo que sumía en el terror a las poblaciones por donde iba pasando, hasta el punto que los enfermos creían “ser espectros que vagaban alrededor de ellos y emitían voces amenazadoras”; la última, la famosa peste o “muerte negra”, que asoló prácticamente toda Europa y Oriente Próximo y Medio entre 1347 y 1352, repitiéndose como un azote infernal en las dos décadas siguientes y con algo menos de virulencia hasta mediados del siglo XV.

Entre ambas, un número sin fin de oleadas epidémicas hicieron de este trágico período de la historia la “época de las pestes”, de cuya ferocidad hablan algunos relatos llegados hasta nosotros, como el del diácono Pablo (hacia el año 800): “De un día para otro las granjas y las ciudades se hundían en el silencio de la muerte… el mundo quedó sumergido en el silencio abismal anterior a la creación del ser… los campos se habían transformado en cementerios y los hogares de las gentes servían de guarida a los animales salvajes”.

Peste negra

Sin embargo, la más atroz y mortífera de las epidemias fue la conocida como “peste negra” o “gran muerte”, una epidemia de peste bubónica que, iniciada durante los años anteriores en la región central de Asia, se extendió rápidamente a partir de 1347 por todo el territorio europeo y no dejó a su paso “a la mitad de los vivientes”.

Según cuenta Francesco Petrarca: “Los médicos no daban respuesta alguna, los historiadores callaban y los filósofos se encogían de hombros y guardaban silencio (…). “la Tierra toda quedó sumida en una vasta y espantosa soledad”.

Por su parte, Bocaccio relata en los cuentos del Decamerón: “Cuántos valerosos hombres, cuántas hermosas mujeres, cuántos jóvenes gallardos a quienes no otros que Galeno, Hipócrates o Esculapio hubiesen juzgado sanísimos, desayunaron con sus parientes, compañeros y amigos, y, llegada la tarde, cenaron con sus antepasados en el otro mundo”, y asegura que no valían contra ella “ningún saber ni providencia humana”, ni tampoco “las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas no una vez sino muchas”. El consejo de “huir pronto y lejos y regresar tarde” todavía era seguido por mucha gente bastante tiempo después de la eclosión de la epidemia.

Unificación microbiana

La “muerte negra”, a la que se atribuye el principio de la “unificación microbiana del mundo”, produjo en Occidente dos actitudes ante la vida absolutamente contrapuestas: por un lado, suscitó un frenético deseo de vivir (“Vivamos el día de hoy” no era sino una manera de reafirmar la vida en medio de la muerte) con el que cayeron las barreras del pudor y de la moral; por otro, desató un fuerte sentimiento de culpabilidad, que desembocó en muchos casos en un arrollador fanatismo religioso basado en el remordimiento y la penitencia, como, por ejemplo, el movimiento de “los flagelantes”; entre ambas actitudes hubo también la de quienes, impregnados de una fe impávida y ante la perspectiva de una vida terrenal efímera y trágica, adoptaron una disposición de ánimo más serena en el convencimiento de gozar en el “más allá” de una vida eterna, en la cual la peste, el hambre y la guerra no tendrían cabida.

La peste, cuyo nombre bastaba “para sembrar de espanto cuerpo y alma”, siguió azotando a la población europea durante las siguientes centurias: en Francia se contaron casi cien episodios en menos de dos siglos y Flandes, Gran Bretaña, Prusia, Austria, Italia, España y Rusia conocieron igualmente el horror de sus apariciones periódicas, de cuya magnitud hablan por sí solos textos como el siguiente: “Cuando la peste asola un país, un tercio de la población muere, otro está enfermo y el tercero queda indemne, entierra a los muertos y asegura la continuidad del país”.

Alessandro Manzoni en Historia de la Columna Infame, aparecida en un principio como apéndice de la novela Los Novios, y Daniel Defoe en Diario del año de la peste han dejado retratos psicológicos muy interesantes de poblaciones afectadas (Milán y Londres respectivamente) por el morbo pestilencial durante el período del Mundo Moderno.

El libro del novelista británico contiene relatos espeluznantes y sobrecogedores de los distintos momentos de la epidemia: “Lágrimas y lamentos se veían y oían en casi todas las casas, especialmente durante el comienzo de la epidemia; pues ya hacia el final, los corazones de los hombres estaban endurecidos y la muerte estaba tan constantemente ante sus ojos, que ya no se preocupaban mucho por la pérdida de sus amigos, viendo que ellos mismos podrían ser llamados en la hora siguiente (…). En verdad, no debe uno sorprenderse ante estos hechos; el peligro de una muerte inmediata desterraba todo sentimiento de amor, toda inquietud por el bien de los demás. Hablo en general, pues tampoco faltan numerosos ejemplos de afecto inamovible, piedad y sentido del deber, dados por muchas personas…”.

Higiene

Se han dado variadas explicaciones acerca de la regresión de la peste. Al principio se atribuyó a las considerables mejoras en los niveles de higiene y salud pública; posteriormente se expuso como causa principal el cambio habido en la dinámica de las poblaciones de rata, al ser la rata negra paulatinamente desplazada por la rata marrón, especie más apropiada para el desarrollo de la resistencia a la peste; más recientemente se ha sostenido con firmeza la aparición de una nueva especie de Yersinia pestis, el bacilo pestífero, que habría evolucionado en sentido menos virulento que la estirpe anterior y habría actuado como una vacuna, confiriendo a los animales y a las personas infectadas una relativa inmunidad frente a cepas más virulentas de la misma bacteria.

No obstante, antes de replegarse hacia el continente asiático, de donde había partido varios siglos antes, la peste enseñó, una vez más, su insaciable afán exterminador en la ciudad de Marsella en 1720 y, de nuevo, la severidad de las medidas tomadas por las autoridades corrió paralela a la crueldad de la enfermedad. La ciudad quedó prácticamente incomunicada y rigurosamente vigilada y el Parlamento francés emitió una resolución por la que se castigaba con pena de muerte a todo aquel que intentara abandonar la ciudad.

Viruela

La viruela fue otra de las enfermedades cuyos estragos se dejaron percibir durante el Mundo Moderno. Junto a las formas mortales que atacaban preferentemente a la infancia (“cuchillo de los niños”), se observaron otras cuya curación se pagaba al precio de huellas indelebles que desfiguraban gravemente (“picado de viruela”) y que afectaban por igual a todas las clases sociales.

Voltaire describió perfectamente la situación: “De 100 personas, 60 por lo menos, tienen la viruela; de esas 60, 10 se mueren en los años más favorables y 10 conservan para siempre sus molestos restos”. Además de la viruela, la difteria, popularmente conocida como garrotillo, el tifus exantemático y el sudor anglicus produjeron elevadas cifras de mortalidad durante los siglos XVI-XVIII.

El descubrimiento de América produjo un fuerte impacto patológico, al acarrear los nuevos pobladores un elevado número de enfermedades desconocidas para los autóctonos. Tal y como han sacado a la luz las más modernas investigaciones históricas, la principal causa del alto índice de mortalidad de los indígenas que siguió al Descubrimiento no fueron las armas de los españoles, sino varias epidemias devastadoras, entre ellas una de gripe (1493) y otra de viruela (1518) que diezmaron a la población ante su falta de inmunidad frente a las mismas.

Fiebre amarilla

Otra de las enfermedades que provocó una gran desolación fue la fiebre amarilla, que llegó a América desde las zonas endémicas de África con el tráfico de esclavos. Según Mario Vargas Llosa, la fiebre amarilla, junto con el paludismo, “ha hecho más para fraguar la historia de esa encrucijada de culturas, razas, leyes y tradiciones que es el Caribe, que todos los indígenas, conquistadores, piratas, misioneros, contrabandistas, negreros e inmigrantes instalados en esas islas, costas y selvas bañadas por ese mar esmeralda e iluminadas por esos cielos lapislázuli”.

En el Viejo Continente, la brusca elevación en la incidencia y frecuencia de algunas enfermedades, coincidente con el Descubrimiento, la alta morbilidad de otras durante las contiendas que asolaron Europa y la presentación repentina de otros procesos morbosos hicieron pensar a los médicos en la “aparición de enfermedades nunca vistas”.

La más importante de ellas fue la sífilis, ese “ángel ponzoñoso” o “Venus flagelante”, cuyo origen levantó una viva polémica que se ha mantenido hasta nuestro tiempo. Por su parte, la tisis seguía teniendo una enorme popularidad, hasta el punto que Nicolás Maquiavelo se permitió elaborar con ella una metáfora patológica acerca del arte de gobernar: “En el principio de la consunción ésta es fácil de curar y difícil de diagnosticar, pero si pasa el tiempo, no habiéndola descubierto ni tratado apropiadamente, aparece como fácil de diagnosticar y difícil de curar. Lo mismo sucede con los asuntos de Estado”.

Mundo moderno

Desde el punto de vista de la historia general, el fin del Antiguo Régimen está marcado por dos acontecimientos políticos de gran magnitud y alcance: la Guerra de Independencia norteamericana y la Revolución francesa. Con el triunfo de ambas, el liberalismo se consolida política, social, filosófica y económicamente, iniciándose en la vida del hombre occidental una nueva época en la cual, como en ninguna otra etapa anterior, la enfermedad infectocontagiosa estará histórica y socialmente condicionada.

A pesar de que en el transcurso del Mundo Moderno numerosos autores, algunos de ellos de la talla de Girolamo Fracastoro, Atanasio Kircher y Benjamin Marten, habían sostenido que determinadas enfermedades contagiosas estaban causadas por organismos vivos, ninguno pudo ofrecer una prueba experimental que lo evidenciara.

Faltaba un razonamiento deductivo derivado de una observación de hechos concretos; a su búsqueda se dedicaron afanosamente distintos investigadores durante el siglo XIX, siendo el italiano Agostino Bassi quien primero puso de manifiesto que los organismos vivos podían ser la causa de las enfermedades infecciosas.

Los trabajos de investigación que vinieron a continuación permitieron desarrollar la “mentalidad etiológica”, es decir, el conocimiento científico de la enfermedad mediante la explicación causal de los fenómenos, que, en el caso de las enfermedades infecciosas, tuvo sus más brillantes contribuciones en tres obras fundamentales: la “Teoría de los gérmenes” de Louis Pasteur, que estableció definitivamente el origen microbiano de la enfermedad infecciosa; las famosas “Reglas de Robert Koch” para poder afirmar científicamente que un determinado microbio es el causante de una determinada enfermedad; y el “aserto de Edwin Klebs”, según el cual la enfermedad infecciosa es la expresión de un combate entre el organismo y el germen infectante, por lo que el cuadro clínico depende de su peculiaridad biológica.

Latigazos

Al tiempo que la investigación científica iba arrebatándoles su carácter misterioso, las enfermedades infecciosas dejaban la marca profunda de sus latigazos en el cuerpo de la sociedad decimonónica.

La enfermedad epidémica por excelencia del siglo XIX fue el cólera o “peste azul”, el cual se presenta a los ojos del historiador actual como “la enfermedad epidémica propia de una sociedad sanitariamente mal protegida y lanzada a la empresa de convertir el planeta entero en campo de expansión comercial” (Pedro Laín Entralgo).

Los epidemiólogos suelen distinguir cinco o seis grandes pandemias de cólera a lo largo del siglo XIX, con un lapso aproximado de unos diez años entre ellas. La mortalidad fue muy elevada en todas las ocasiones y afectó a todos los niveles de la sociedad, aunque resultó especialmente cruel con los grupos humanos de más bajo nivel económico y peores condiciones de vida.

François René de Chateaubriand dejó en Memorias de Ultratumba la más completa descripción acerca del inicio, propagación y estragos de la enfermedad, así como de la reacción y actitud popular ante ella: “El cólera, que salió del delta del Ganges en 1817, se propagó en una extensión de dos mil doscientas leguas de norte a sur y de tres mil quinientas de este a oeste. Ha llevado la desolación a mil cuatrocientas ciudades y ha arrebatado la vida a cuarenta millones de seres (…). Y todo el mundo continuaba dedicándose a sus negocios, y las salas de espectáculos estaban abarrotadas. He visto borrachos, sentados a la puerta de la taberna, bebiendo ante una mesita de madera gritando, con el vaso en alto: – ¡A tu salud, Morbo!, y el Morbo, en reconocimiento, acudía y los dejaba muertos sobre la mesa”.

Otros escritores, como Edgar Allan Poe, Fédor Dostoievski o Marcel Schwob también se ocuparon de quien se presentaba como “un ladrón en la noche”. Para cuando Thomas Mann escribió su Muerte en Venecia ya hacía años que Robert Koch había identificado el vibrión colérico, se habían impulsado considerablemente las medidas de salud pública (“La medicina es una ciencia social y la política no es más que una medicina en grande”, dejaría escrito Rudolph Virchow) y desarrollado algunas vacunas.

España

La península ibérica constituyó una fácil puerta de entrada para las invasiones de fiebre amarilla, que se había establecido con carácter endémico en Centroamérica y el Caribe durante dos siglos y medio.

En Andalucía, sobre todo en Cádiz, el “vómito negro” causó verdaderos estragos, y Victor Hugo presenta el paso de la enfermedad por la ciudad de Barcelona como un “monstruo” que “la cubre con su ala y la estrecha con sus horribles brazos”; no pocos literatos españoles del siglo XIX la calificaron como “la peor de las fiebres”.

Y otro tanto puede decirse del paludismo, cuyos enfermos, al decir de Pedro Antonio de Alarcón, “parecen almas en pena, o más bien cadáveres ambulantes”, y al que también se refiere Santiago Ramón y Cajal por haberlo sufrido en su etapa de médico militar durante la guerra de Cuba: “La ola de la vida parásita se encaramaba a nuestros lechos, saqueaba las provisiones y nos envolvía por todas partes (…), andaba premiosamente, y la anemia, ¡la terrible anemia palúdica!, se iniciaba con todo su cortejo de síntomas alarmantes”.

La gripe fue otra de las grandes enfermedades epidémicas del siglo XIX, durante el transcurso del cual se produjeron dos pandemias significativas: las de 1847 y 1889. Ambas procedían del Este y desde allí se extendieron por toda Europa, América y el resto del mundo.

Tuberculosis

Tan desgarradora como las anteriores fue la guerra, el otro jinete apocalíptico –junto con la “peste” y el hambre– al servicio de la muerte. Y a través de ella, la disentería, la fiebre tifoidea, el tifus, la viruela negra, el tétanos y la gangrena invasora como símbolos más representativos de la destrucción, de la descomposición. Seguramente nadie ha descrito mejor la realidad de la guerra y, en medio de su tragedia, el papel de las enfermedades infecciosas que Emile Zola (El Desastre).

A pesar de los dramáticos efectos de las enfermedades epidémicas descritas, no cabe duda en señalar a la tuberculosis no sólo como el más incansable azote de la sociedad decimonónica, sino también como “el mal del siglo”. Como señalaba Francisco Moliner y Nicolás en su discurso acerca del aspecto social de la tuberculosis (1896), a diferencia de las rachas epidémicas del cólera que se presentan como “imponentes tempestades de verano”, la tuberculosis es una endemia cruel que mata con tenacidad indomable, “cual la lluvia menuda del temporal de invierno, que ahonda la sazón, con cielo gris perenne, cerrado a la esperanza y sin un rayo de sol consolador”.

La tuberculosis reina a lo largo del siglo XIX como un “monarca absolutista” zarandeando tanto a las personas como al conjunto de la sociedad. Como observa Stendhal en Armancia, tan sólo el hecho de nombrar esta cruel enfermedad equivalía a acelerar sus progresos, por lo que frecuentemente la gente se refería a ella como “una enfermedad del pecho”.

La tuberculosis aparece unas veces como el “robo insidioso e implacable de una vida” y entonces representa la azorante presencia de la muerte en medio de la vida; otras, actúa como una enzima del tiempo, un catalizador que “acelera la vida, la pone de relieve, la espiritualiza”, siendo en este caso el modo preferido para encontrarle un sentido a la muerte.

Ambas concepciones están presentes en los escritores, artistas y pensadores del siglo XIX y principios del XX y, así, mientras que los tuberculosos (su naturaleza enfermiza, su palidez, su melancolía) representan el concepto ideal de la belleza para los artistas del Romanticismo, para Franz Kafka, que murió enfermo de tuberculosis, esta no es ninguna enfermedad, sino “el germen mismo de la muerte”.

El prolongado impacto de la enfermedad trascendió de tal modo al mundo cultural que llegó a firmarse que el bacilo de Koch era, tras el ser humano, el segundo organismo vivo más abundante en el arte y en la literatura. Pero si tenemos que elegir una obra acerca de la tuberculosis, esta no puede ser otra que la monumental La montaña mágica, la profunda indagación acerca de la vida y de la muerte escrita por Thomas Mann a lo largo de doce años (1911-1923).

La gripe del 18

Se considera que ningún otro acontecimiento histórico ha provocado tantas muertes en un período de tiempo tan corto como la pandemia de gripe del año 1918, la mal llamada “gripe española”, ocurrida en la etapa final de la Primera Guerra Mundial, coincidente con la llegada de las tropas norteamericanas al continente europeo.

En conjunto, la gripe afectó a más de la mitad de la población mundial y tuvo una tasa de mortalidad de, al menos, el 3%. Según las estimaciones más prudentes, la cifra de víctimas ascendió a 20 millones de personas, aunque otros cálculos elevan el número de fallecimientos a 50 millones, por lo que ha sido calificada como “el más grande conflicto epidémico que ha sufrido el mundo en todos los tiempos”.

La pandemia tuvo características singulares tanto por su extremada virulencia como por su distinto comportamiento en relación a los diferentes grupos de población: atacó más a las personas jóvenes, entre 20 y 40 años, que a los tradicionales grupos de riesgo: niños y personas mayores. De alguna manera, la gripe se comportó como la guerra, eligiendo a sus víctimas entre la población más activa, aunque sin distinción de sexos.

De los estragos de la gripe en España da cuenta Josep Plá en su Cuaderno gris: “…La gripe continúa matando implacablemente a la gente. En estos últimos días he tenido que asistir a diversos entierros. Esto, sin duda, hace que empiece a sentir una mengua de emoción ante la muerte –que sentimientos reales y auténticos se me transformen en una especie de rutina administrativa–.(…) Las esquelas son numerosísimas. Pone la carne de gallina. La gente dice que la infección microbiana ataca, sobre todo, a los organismos fuertes y de complexión robusta”. (hoyesarte.com: La verdadera historia de la Gripe del 18).

Virus porcino

De acuerdo con los conocimientos actuales, el virus que provocó las terribles oleadas de gripe de 1918-1919 era totalmente nuevo y estaba muy relacionado con un subgrupo de cepas que infectan habitualmente a los hombres y a los cerdos; una de las posibles explicaciones es que el “nuevo virus” fuera una recombinación genética entre un virus porcino y otro humano, aunque también existe la posibilidad de que el virus porcino hubiera adquirido capacidad para infectar a las personas o incluso de que el virus bien pudo haber estado “escondido en algún lugar desconocido” hasta que reapareció con un nivel de virulencia inusitado y una gran capacidad de penetración en el sistema respiratorio.

En el invierno de 1957 apareció una nueva cepa del virus gripal que originó la llamada “gripe asiática”, la pandemia más extensa de la historia de la humanidad. El origen hay que buscarlo en la provincia china de Kwei-Chow, desde donde se difundió rápidamente a los grandes puertos del sur, Singapur y Hong Kong y, desde allí, a los países del sudeste asiático, la India y Australia.

En menos de un año el virus había dado la vuelta al mundo y presentado unas tasas de morbilidad muy elevadas, afectando al 20-80% de la población, especialmente la infancia y adolescencia, con una tasa de mortalidad inferior al 1 por 1000.

En España se registraron casi cinco millones de casos con menos de un millar de defunciones. Las observaciones de que la morbilidad disminuía con la edad a partir de los 20 años, y sobre todo a partir de los 60 años, hizo pensar que las personas de edad más avanzada presentaban una cierta resistencia frente a este virus y llevaron a algunos investigadores a sugerir la hipótesis que relacionaba esta pandemia con la de 1889-1990.

En 1968, se produjo una nueva pandemia, conocida como “gripe de Hong-Kong”, cuya gravedad y líneas de difusión fueron similares a las de la anterior, aunque su desarrollo fue más lento e irregular.

Tres tipos

Actualmente se conocen tres tipos de virus de la gripe: A, B y C. Los virus gripales de tipo A infectan tanto a los seres humanos como a animales muy diferentes (su principal reservorio son las aves acuáticas) y son los de mayor importancia para la salud pública debido a su potencial pandémico.

En 1997 se notificaron casos de infección humana por el virus A-H5N1 durante un brote en aves de corral en Hong Kong y, en años posteriores, se propagó de Asia a Europa y África; en 2009, una variante del virus A-H1N1 saltó de los cerdos a las personas y, en poco más de un año, dio la vuelta al mundo con un alto poder de contagio, pero con baja mortalidad; en 2013, se notificaron casos de infección humana por el virus A-H7N9, de origen aviar, en China y desde entonces se han producido varios brotes.

Los virus gripales de tipo B solo circulan entre las personas y causan las epidemias estacionales. Los virus gripales de tipo C pueden infectar tanto a las personas como a los cerdos, pero la infección suele ser leve y, por lo general, no se notifica.

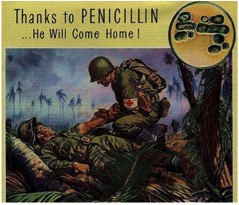

Antimicrobianos

El descubrimiento del salvarsán (“bala mágica”) por Paul Ehrlich en 1910, como culminación de todo el saber microbiológico y farmacológico del siglo XIX, el serendípico hallazgo de la penicilina en 1928 y su introducción clínica a mediados de los años cuarenta permitieron el desarrollo de la moderna terapéutica antimicrobiana, que ha posibilitado el tratamiento de la mayoría de las enfermedades infecciosas bacterianas y reducir extraordinariamente la mortalidad por enfermedades infecciosas (hoyesarte.com: 75 años de la llegada de la penicilina).

Uno de los ejemplos más representativos puede ser la tuberculosis, que siguió haciendo estragos hasta la década de los años 50: los antibióticos abrieron un camino de esperanza para miles de pacientes que hasta entonces sólo disponían, como apunta Thomas Mann en La Montaña Mágica, de reposo en sanatorios adecuados, de contar largamente el tiempo –“ese es el privilegio de las sombras”– y de sulfato de quinina no sólo como “destructor de gérmenes”, sino también como tónico y estupefaciente; según cuenta Francisco Umbral en Memorias de un niño de derechas, la realidad de la posguerra española era bastante cruda y hasta la llegada de la estreptomicina “los ricos se curaban la tuberculosis con jamón y los pobres se la curaban con misas y cementerio”.

Por otra parte, la investigación y puesta a disposición de las vacunas ha supuesto la eficaz prevención de un buen número de infecciones víricas, incluso la erradicación de algunas de ellas: En 1977, el somalí Ali Maow Maalin fue la última persona que padeció viruela en el mundo, marcando un hito en la carrera científica iniciada dos siglos atrás por Edward Jenner.

Optimismo

Con un optimismo injustificado, fundamentado en el impacto de la antibioterapia y en el sonado éxito de las vacunaciones, se creía estar a punto de superar uno de los problemas más graves de la humanidad, el de las enfermedades infecciosas epidémicas.

Sin embargo, por una parte, la llamada “eclosión antimicrobiana” del último cuarto del siglo XX reveló a las resistencias bacterianas como la cara más dramática del uso popular y del abuso en la utilización de los antimicrobianos, convirtiéndolas en una verdadera calamidad a nivel mundial, con la aparición de bacterias multirresistentes, como determinadas especies de estafilococos, enterobacterias y Pseudomonas; por otra parte, la aparición de una treintena de enfermedades emergentes y de otras reemergentes (caso de la tuberculosis) puso en alerta a la propia OMS ante la alta tasa de mortalidad que ofrecían las estadísticas en todo el mundo a finales del siglo pasado: entre 15 y 20 millones de muertes cada año; finalmente, el surgimiento del sida, causado por el virus de la inmunodeficiencia humana, a principios de los años 80, venía a hacer buena la premonición de Fracostoro, hecha varios siglos atrás: “Un tiempo vendrá, en la lejanía de los años, que este mal dormirá envuelto en tinieblas de la noche profunda. Después de una larga serie de siglos renacerá de nuevo para envenenar el cielo, los aires y lanzar el terror a generaciones futuras”.

Dolor y miedo

No fue la sífilis, a la que se refería Fracastoro, pero sí la enfermedad sifilítica transmutada en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) quien hizo que el dolor y el miedo volvieran a desnudar al ser humano y que la noche oscura, como boca de lobo, se volviera a desparramar sobre el horizonte de un nuevo tiempo.

El sida convirtió nuestro mundo en un lugar distinto al que era hasta entonces. Según Susan Sontag, que rechazaba el mensaje fatalista (El sida y sus metáforas), el sida parecía venir a reforzar el sentimiento de final de una era. Quizás, entre las muchas obras escritas acerca del sida, sea el libro de Harold Brodkey Esta salvaje oscuridad (la historia de mi muerte) la crónica más sincera, desesperada y lúcida, a la vez, de la vida de una persona que se encuentra de repente con el diagnóstico de sida: “Así fue cómo terminó mi vida y comenzó mi morir”.

El sida, que ha dejado desde su aparición alrededor de 80 millones de enfermos y causado casi 40 millones de muertes, dispone hoy de tratamientos eficaces que, si bien no permiten curar la enfermedad, sí logran mantener controlado el virus y prevenir la transmisión a otras personas.

Para una buena parte de los 38 millones de enfermos actuales, el sida ha pasado a ser una enfermedad crónica, pero, aun así, más de 700.000 pacientes mueren cada año por causas relacionadas directa o indirectamente con el mismo.

Ébola

Hasta finales de la década de los años 60 del pasado siglo no tuvimos noticia de virus tan crueles como el Marburg, el Lassa o el Junín. Sin embargo, el virus que más trascendencia ha tenido, no tanto por la publicidad recibida del libro Zona Caliente (Robert Preston) y de la película Estallido (dirigida por Wolfgang Petersen, con Dustin Hoffman como protagonista) como por su capacidad de provocar escalofriantes cuadros de fiebre hemorrágica, ha sido el virus Ébola, un microorganismo en forma de 6 alargado y menos de un millar de nanómetros, pero con un extraordinario poder letal (90% o más). Aunque su historia se remonta a 1976 en dos focos africanos (Congo y Sudán), ha sido en las últimas décadas cuando se ha hecho más visible, siendo su mayor brote epidémico el originado a finales de 2013 en Guinea y extendido hasta 2016 a varios países de diferentes continentes.

En cuanto a los coronavirus (reciben este nombre porque vistos al microscopio electrónico su aspecto se asemeja a la corona solar), se trata de la misma familia que la del agente responsable del resfriado común, enfermedad con la que estamos acostumbrados a vivir, cosa que no sucede con el síndrome respiratorio agudo severo (SARS, por sus siglas en inglés), una forma grave de neumonía, causada por un virus (SARS-CoV) que, en el año 2003, desencadenó una epidemia de proporciones globales (unas 8.000 personas en todo el mundo), al propagarse de pequeños mamíferos a personas desde el foco inicial del sureste de China; su mortalidad fue en torno al 10% de los casos diagnosticados, aunque en las personas mayores superó el 50%.

Por su parte, el síndrome respiratorio agudo de Oriente Medio, más conocido por sus siglas MERS, está causado por otro coronavirus zoonótico (MERS-CoV), detectado por primera vez en Arabia Saudí en el año 2012 y propagado especialmente en el 2015, habiendo causado la muerte a medio millar de personas; al parecer, la fuente principal de infección humana son los dromedarios, pero el mecanismo de transmisión de los animales al hombre y su potencial de contagio comunitario sostenido no están bien aclarados del todo.

COVID-19

Y llegamos al coronavirus 19 (COVID-19), una enfermedad respiratoria que cursa principalmente con fiebre, tos y dificultad respiratoria, provocada por el SARS-CoV-2, propagado por los animales al ser humano (seguramente, el origen es un murciélago desde el que pasó a otro animal y, de este, al hombre) y con gran capacidad de contagio entre las personas (su virulencia es mayor que la del virus de la gripe, pero menor que la del SARS).

Se reportó por primera vez en un mercado de la ciudad de Wuhan (más de 10 millones de habitantes), provincia china de Hubei, a inicios de diciembre de 2019; desde entonces, este minúsculo agente de apenas 125 nanómetros se ha propagado rápidamente dentro de China y a otros lugares de África, Asia, Australia, Europa y Norteamérica, poniendo en jaque al mundo entero.

Paradójicamente, impulsado por la globalización, el SARS-Cov-2 ha provocado su frenazo, deteniendo en seco la actividad industrial, el comercio, los viajes, la industria y llevando a la economía mundial a vivir su momento más crítico desde la crisis financiera de 2008, o lo que es lo mismo, COVID-19 se está comportando como un atracador que reclama la bolsa y la vida cotidiana, como un jefe de obra que ha ordenado la demolición de la T, la viga maestra sobre la que se asienta la bendita rutina diaria.

Lo más probable es que, tras la oleada pandémica, COVID-19 acabe instalándose entre nosotros como una enfermedad estacional, pero ¡quién sabe!: el futuro es siempre una incógnita tendida al azar y a la esperanza.

En los dos meses transcurridos desde la primera comunicación del Gobierno chino se han superado los 120.000 casos y los 4.000 muertos en todo el mundo. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó la “emergencia sanitaria global”, pero todavía sigue manteniendo el nivel de epidemia y no de pandemia, aunque el aspecto semántico no deja de ser algo accesorio. Las autoridades chinas reaccionaron ante su primera falta de contundencia frente a las advertencias del doctor Li Wenliang (una de las primeras víctimas de la enfermedad) poniendo en marcha unas drásticas medidas de choque para frenar el avance de la enfermedad, que han recibido el apoyo de la OMS y un cierto asombro del mundo entero.

El SARS-CoV-2, como sus parientes, es una cadena de material genético (ARN en una única hebra) recubierto de una membrana esférica de glucoproteínas que la protegen, embebida en una doble capa lipídica, y de la que sobresalen otras proteínas, como las proteínas E, cuya función principal es el ensamblaje viral, y las proteínas S, que le ayudan a unirse a las células humanas y penetrar en ellas.

El nuevo coronavirus comparte con su pariente más cercano, el del SARS de 2003, más del 80% del genoma y utiliza la misma puerta de entrada a la célula humana: la proteína ACE2, una enzima implicada en la conversión de angiotensina (proteína implicada en otros procesos fisiológicos como la regulación de la presión arterial), situada en la superficie exterior de las células del pulmón y otros órganos vitales.

Virulencia moderada

El SARS-CoV-2 encaja su proteína S en la ACE2 como una llave en la cerradura de una puerta. Una vez dentro, “engaña” a la célula humana, dándole a entender que su ARN es propio, con lo cual esta procede a utilizarlo como libro de instrucciones y poner en marcha su maquinaria celular para producir en un día miles de copias de virus, que se lanzan a infectar nuevas células. Cada vez que sucede este proceso la célula invadida es destruida, lo que acaba provocando los síntomas de la enfermedad. Los estudios experimentales realizados hasta el momento muestran que la virulencia del nuevo patógeno es “moderada”, menor que la del SARS de 2003. Esto puede explicar por qué el 80% de los infectados solo desarrolla síntomas leves, el 15% síntomas moderados o graves y el 5% requerir cuidados intensivos (OMS).

En la búsqueda de soluciones terapéuticas, los científicos están trabajando en una posible vacuna del coronavirus, utilizando para ello dos caminos alternativos: una vía más novedosa, a partir de la proteína S y la generación de anticuerpos específicos contra ella; otra vía más clásica, generando réplicas del virus completo, pero sin la carga genética responsable de su patogenicidad. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los investigadores, no parece que pueda disponerse de ninguna vacuna en menos de un año. En cuanto a los tratamientos farmacológicos, son los medicamentos relacionados con la ACE2 los que podrían ofrecer una cierta ayuda a corto plazo.

En definitiva, estos “nuevos virus” se manifiestan fundamentalmente porque cambian las condiciones del hábitat donde vivían desde hace tiempo, lo que les permite, cuando las condiciones son favorables para ellos mismos y sus vectores, multiplicarse y propagarse, una vez que han experimentado la mutación o recombinación genética que les hace más virulentos (una simple “errata” en el copiado de su secuencia genética).

Aunque los virus llevan millones de años ingeniándoselas para burlar a nuestro sistema inmune, parece que el proceso de evolución general suele favorecer una menor virulencia, ya que la muerte del huésped conlleva también la suya propia y lo que está en juego es su supervivencia. En cualquier caso, las razones de la amenaza actual hay que buscarlas en la degradación del ecosistema (por causas naturales o artificiales) combinada con la actividad humana y las pautas de comportamiento que, por una parte, alteran el ciclo biológico de los microorganismos, y por otra, ponen al hombre en contacto con reservorios salvajes que antes resultaban inaccesibles o poco accesibles. Para un número de expertos cada vez mayor, el problema principal ya no es virológico sino social.

Sin fronteras

Las nuevas enfermedades no respetan fronteras geográficas, políticas, sociales o económicas. No hay que ir a las zonas más pobres o a las más recónditas del planeta para ver el surgimiento de enfermedades infecciosas, especialmente víricas, capaces de causar una gran mortandad en muy poco tiempo.

Los “nuevos patógenos” no se reducen a los virus, esos seres subversivos, sutiles, ingeniosos que “representan la vida despojada de todo hasta quedar reducida a lo meramente esencial” (D. H. Crawford). También entre las bacterias han aparecido en el último medio siglo agentes causantes de enfermedades desconocidas, poco conocidas o no asociadas a procesos infecciosos hasta nuestro tiempo, como es el caso de la enfermedad de Lyme, provocada por una espiroqueta del género Borrelia, la llamada “enfermedad del legionario”, provocada por una especie de Legionella, el “síndrome de shock tóxico”, asociado a la infección por una nueva cepa de Staphilococcus aureus, etc.

Y, por otra parte, está el uso perverso de agentes biológicos para producir enfermedad y muerte en los seres humanos, los animales y las plantas. Se han identificado un buen número de agentes infecciosos potencialmente útiles para acciones de este tipo, aunque los expertos reducen a unos pocos los verdaderamente importantes; entre ellos se encuentran los responsables del ántrax o carbunco (Bacillus anthracis), botulismo (Clostridium botulinum), peste (Yersinia pestis), tularemia (Franciscella tularensis), los virus de la viruela y del cólera modificados y los responsables de las fiebres hemorrágicas.

Desde que un 11 de septiembre de 2001 contemplamos atónitos ante el televisor cómo las torres gemelas de Nueva York se derrumbaban como un castillo de arena ante nuestros propios ojos, la sensación de vivir al borde del precipicio no se ha alejado de nosotros en estas dos primeras décadas del nuevo milenio: terrorismo islamista y su reguero de sangre; auge de los nacionalismos y populismos, con todo el daño que lleva consigo la sustitución de las ideas (razones) por las ideologías (creencias); crisis financiera como hecho constatable de la licuación de “todo lo que parecía sólido”; triunfo de “la verdad de las mentiras” no como forma de hacer literatura, sino como modo de informar, en determinadas redes sociales surgidas de la revolución digital; incapacidad para resolver el fenómeno migratorio, tanto el derivado de guerras mantenidas en el tiempo por motivos ocultos como el provocado por el ansia de los más desfavorecidos de la tierra por acceder a una supuesta vida mejor; catástrofes naturales cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático…, y periódico desbordamiento por enfermedades epidémicas derivadas de nuevas enfermedades zoonóticas. La realidad no es que se parezca a la ficción, es que a veces la supera con creces.

Lo larga historia oculta de la humanidad nos demuestra que todo lo que no vemos asusta más por lo que podría ser que por lo que todavía es. En la hora del coronavirus, las trompetas del apocalipsis parecen estar nuevamente afinadas para ofrecer su concierto, pero en este año, en el que se conmemora el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven, parece mejor idea escuchar la Novena Sinfonía, porque no estamos dispuestos a dejar de hacer bueno el presagio de su compatriota Johann Wolfgang Goethe de que “la humanidad acabará venciendo a la enfermedad”.

-José González Núñez es autor de La historia oculta de la humanidad (un recorrido histórico a través de las enfermedades infecciosas), 2010.

Prevención

- Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón.

- Tosa o estornude cubriéndose la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo

- Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca

- Mantenga al menos un metro de distancia entre usted y las demás personas, sobre todo con aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

- Limite al máximo las reuniones numerosas

- Si cree que puede padecer la enfermedad porque presenta síntomas compatibles con COVID-19 (los más comunes son fiebre, cansancio, dificultad para respirar o tos seca), ha viajado a zonas consideradas como foco de infección o ha estado cerca de una persona contagiada, debe aislarse y llamar al teléfono habilitado para la ocasión en su comunidad.

No hay comentarios:

Publicar un comentario