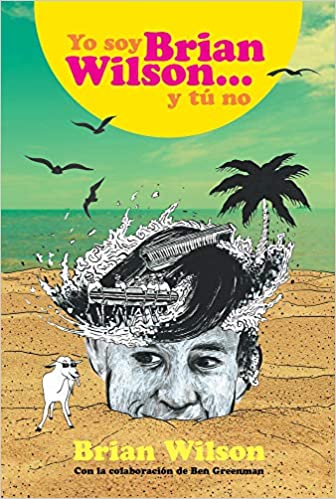

Es imposible no querer a Brian Wilson a poco que se conozca un poco su historia. Un posible resumen podría ser éste: un tímido chaval de Los Ángeles de naturaleza bonachona con un don: es capaz de oír las melodías más hermosas en su cabeza aunque sea incapaz de ponerlas en un pentagrama; el mayor de tres hermanos que junto a ellos, un primo y un vecino amigo formó The Beach Boys, la única banda coetánea de los Beatles que voló la cabeza del grupo inglés y les hizo ser aún mejores; un veinteañero que descubre en el estudio de grabación que el instrumento que de verdad domina son las voces de los demás; un hijo superdotado para la composición maltratado por un padre musicalmente frustrado; un creador ninguneado por sus compañeros de escenario, desdeñado por su ídolo Phil Spector y estafado por su psicoterapeuta durante años; un anciano de 78 años felizmente casado, consciente de su legado y agradecido de poder contarlo. Y esto último es precisamente lo que ha hecho en Yo soy Brian Wilson… y tú no, pese al dolor que aún le supone rememorar la pérdida de sus dos hermanos y los años que pasó muerto en vida por culpa de una enfermedad mental con la que no ha sabido lidiar hasta hace bien poco.

Porque el cerebro de Brian Wilson ha escuchado y escucha –en ocasiones a la vez- las voces más bellas y las más terroríficas. Voces buenas, armonías vocales que uno puede disfrutar en los surcos de esa prodigiosa docena de álbumes despachados en apenas cuatro años, entre 1962 y 1966. Voces malas, amenazas paralizantes que le auguran lo peor e hicieron del genio un deshecho humano sin más voluntad que la de ingerir drogas, hamburguesas y kilos de helado de vainilla, ajeno por completo al crecimiento de sus hijas. “Mi historia es una historia musical y una historia familiar y una historia amorosa, pero es también una historia de enfermedad mental”. Hoy Wilson ya no se droga ni pesa 150 kilos pero aún convive de vez en cuando con las voces del espanto; afortunadamente también convive con Melinda, con quien se casó a mediados de los noventa y que sabe cómo ayudarle cuando retornan las voces feas.

Melinda Ledbetter es su segunda esposa y la mujer que desencadenó su verdadera liberación tras un secuestro de muchos años liderado por el doctor Eugene Landy, “un tirano que controlaba a una persona y esa persona era yo. Controlaba a dónde iba, qué hacía, a quién veía y qué comía. Me controlaba espiándome. Me controlaba haciendo que otras personas me espiaran. Me controlaba gritándome. Me controlaba llenándome de drogas que me confundían”. Y ya puestos, el amigo Landy, un desaprensivo sin escrúpulo alguno, también le conminaba a cambiar el testamento para ser el principal beneficiario aparte de animarle a componer discos que firmarían a medias.

1964, un año único para lo bueno y lo malo

Con la perspectiva que da el tiempo, parece que la primera señal seria de la fragilidad mental de Wilson podría localizarse cuando en 1964 se vio incapaz de salir de gira y embarcar en un avión con destino a Houston. Tenía entonces 24 años y la presión pudo con él. Llantos sin causa aparente, risas sin motivo justificado, mareos sin previo aviso… La música le hacía sentir mejor y al mismo tiempo le generaba el sufrimiento de tener que subirse a un escenario y, sobre todo, de querer ser cada vez mejor y plasmar en el estudio los increíbles sonidos que empezaban a colonizar su cabeza. Ese año no solo despachó cuatro álbumes, también mostró el camino a John Lennon y Paul McCartney, alucinados y envidiosos oyentes de una cadena interminable de maravillas de apenas dos minutos, cada vez con menos surf (pese a las portadas) y con arreglos más imaginativos, que culminaría en una de las catedrales del pop: I Get Around.

“La canción de Brian está a millas de distancia de la música de su tiempo. Es sofisticada y brutal, sincopada y extraña. La cadencia es de locos, con guitarras disonantes, palmas actuando como base rítmica, un compás nervioso y una complejidad vocal que deja en evidencia la gimnasia coral de los Beatles”. Así, de esta manera inmejorable, describe la canción José Ángel González Balsa, autor de Bendita locura (2001), sin duda, uno de los mejores libros sobre un músico escrito en español, y absolutamente imprescindible para cualquiera con algo de interés sobre la década de los sesenta y sobre su espeluznante final con los asesinatos promovidos por Charles Manson, amigo y enemigo a la vez de Dennis Wilson. Dennis, en realidad el único surfista del grupo, moriría catorce años después de aquellos crímenes ahogado en el mar con más alcohol que sangre en las venas.

En sus memorias, Brian hace referencia a 1964 como “el año en que pasó todo” pero unos meses antes, en el otoño de 1963, escuchó mientras conducía una canción que le hizo frenar, que literalmente le cambió la vida y que casi seis décadas después continúa obsesionándole a pesar de tener en su currículo unos cuantos temas que brillan a una altura igual o superior. Hablamos de Be my baby, el éxito de las Ronettes escrito por Jeff Barry, Ellie Greenwich y Phil Spector. No podía parar de escucharla. Un día optó por escribir una continuación para las Ronettes titulada Don’t worry baby que finalmente cantaron -como los ángeles- los Beach Boys.

1966, el año de Pet Sounds y el principio del fin

Dos años después de aquellos primeros síntomas preocupantes sobre el delicado bienestar emocional de Wilson, el hombre se las apañó para componer el que, para muchos críticos, es el mejor disco pop de todos los tiempos. Y llegan casi a la vez el momento cumbre de su carrera y el momento en que pierde el control de la misma para no volver a recuperarlo en varias décadas. En esa caída tuvo que influir que ese afán de seguir superándose chocara con una obra que puso el listón de calidad demasiado alto para cualquiera. Pet Sounds es, como Blonde on Blonde, como Revolver, como The Velvet Undeground and Nico, como Exile on Main Street, como London Calling, como What’s going on, uno de esos discos que, por muchos años que pasen, sigue despertando los elogios más encendidos, las frases más lapidarias sobre la grandeza del pop. Un álbum que anonada por igual a Burt Bacharach, Bob Dylan, Leonard Bernstein, Eric Clapton o a cualquiera que se arrime a él por primera vez.

Con Pet Sounds, Wilson sacó adelante el vinilo que había soñado. Lo hizo con músicos profesionales y con el resto de los Beach Boys como un instrumento más en sus manos. Una colección de canciones hermosas y tristes que, escribe su autor, “tratan de cómo el mundo puede ser un lugar difícil emocionalmente”. Un álbum, en palabras de González Balsa, “sobre la pérdida de la inocencia y las tenebrosas consecuencias de la madurez”. Un trabajo que cambió muchas cosas, entre ellas, continúa González Balsa, la posibilidad de que “los violines comenzaran a secundar las guitarras eléctricas” o “que un músico greñudo, consumidor de drogas y autodidacta, se atreviese a enseñar a tocar a un maestro de conservatorio”.

El siguiente disco iba a ser aún más grande, tenía título (SMiLE), letrista asignado (Van Dyke Parks) y una canción de adelanto (Good Vibrations) cuya genialidad auguraba que efectivamente lo mejor estaba aún por llegar. Pero no llegó. Llegaría al poco tiempo otra cosa (Smiley Smile), ya con Brian Wilson al margen, que no cumplió, claro, las elevadísimas expectativas. “Era demasiada presión de todas partes: de Capitol, de mis hermanos, de Mike, de mi papá y sobre todo de mí mismo”. Los Beatles salían así victoriosos del duelo creativo.

SMiLE se convirtió en el Santo Grial del pop, el más célebre de los discos perdidos y no encontrados. Finalmente se hizo realidad en 2004 cuando Wilson y Van Dyke Parks retomaron el contacto, recuperaron algunos fragmentos de lo grabado en los sesenta y empezaron a trabajar con ellos. El resultado fue un disco excelente pero no la soñada continuación de algo a la altura de Pet Sounds. Quede Good Vibrations como ejemplo del nivel que gastaba su creador cuando hizo crac.

En el libro, Wilson ajusta cuentas, con una suavidad poco justificada, con su padre, con el doctor Landy o con Mike Love, principal letrista de los Beach Boys, “uno de los mayores payasos del rock and roll, un personaje lastimoso y pueril” según González Balsa, un tipo siempre dispuesto a “sabotear la creatividad de Brian Wilson” según Diego A. Manrique. Pasa de puntillas por los discos posteriores al frustrado SMiLE, llora las despedidas, especialmente las de sus dos hermanos, y celebra la admiración que le suscitan algunos ídolos e influencias, entre ellos George Gershwin al que acabó dedicando un disco (Brian Wilson reimagines Gershwin) hace diez años.

Leídas estas memorias, no cabe sino estar de acuerdo con González Balsa cuando asegura que Brian Wilson es, sin duda, “un héroe por mantener su inocencia cuando tanta gente, durante tantos años, ha pretendido robársela”.

Brian Wilson con Ben Greenman

Traductor: Isabel Zapata y María Lebedev

Editorial Malpaso

340 páginas

25 euros